Technophile ou technophobe ?

Le rôle des technologies dans la société et leur impact sur la compréhension de la condition humaine reste fluctuant entre tendance technophile et penchant technophobe. Une réflexion à travers le regard critique d’experts en la matière. Ceci rappelle des querelles plus anciennes :entre l’interdit et le toléré, par exemple pour ou contre l’image dans les religions monothéistes, pour ou contre le théâtre au XVIII°siècle (la querelle du spectacle), pour ou contre les mass media au XX°

Le rôle des technologies dans la société et leur impact sur la compréhension de la condition humaine reste fluctuant entre tendance technophile et penchant technophobe. Une réflexion à travers le regard critique d’experts en la matière. Ceci rappelle des querelles plus anciennes :entre l’interdit et le toléré, par exemple pour ou contre l’image dans les religions monothéistes, pour ou contre le théâtre au XVIII°siècle (la querelle du spectacle), pour ou contre les mass media au XX°

Pour examiner comment la société, la culture, et la compréhension de la condition humaine influencent – et sont influencées par – le développement technologique, on ne peut se soustraire à l’observation de deux tendances antinomiques divergents :

-

une tendance technophile selon laquelle les technologies prennent de plus en plus l’ascendant sur des valeurs culturelles qui mutent au rythme de l’évolution sociale. La technologie, pour cette tendance, est le moyen prédominant par lequel nous obtenons de plus en plus de résultats, et c’est de la sorte qu’elle façonne notre société et notre culture. Notre quotidien montre comment des technologies nouvelles comme le téléphone et l’ordinateur portable transforment notre rapport avec le temps et l’espace. Non seulement elles façonnent comment nous gérons nos affaires, mais plus encore, elles transforment notre propre conception (cognition) de la nature des solutions à apporter à nos problèmes pour décider ce qui est important et ce qui ne l’est pas.

-

une tendance technophobe (ou techno-résistante) selon laquelle l’homme et la culture humaine, forts d’une longue temporalité anthropologique, sont plus résistants qu’on ne le croit aux impératifs technologiques. L’un des messages qui va dans ce sens est que nous avons tendance à penser que les technologies changent la culture alors qu’il s’avère que le plus souvent c’est l’inverse. Les cultures sont très robustes et évoluent lentement. Il est typique pour une nouvelle technologie d’être adaptée à une culture et d’être utilisée pour soutenir les modèles existants de comportement, mais c’est toujours le sujet humain qui reste déterminant.

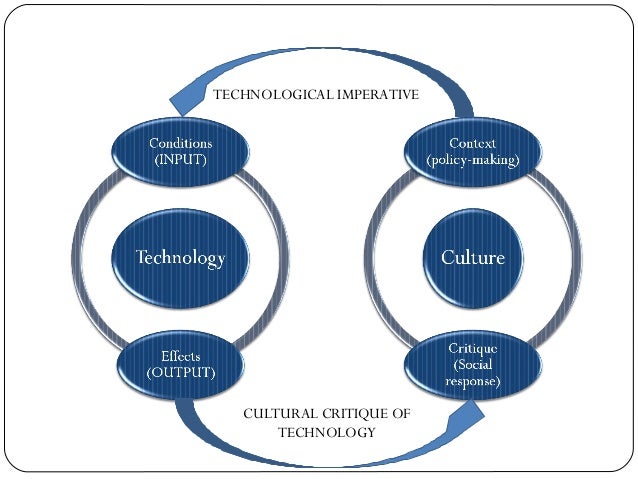

Loin d’évoluer en vase clos, les deux tendances convergent souvent vers des formes de pratiques consensuelles. Baark et Jamison (1986) définissent les relations entre la culture et la technologie autour des deux concepts d’« impératif technologique » et de « critique culturelle de la technologie ».

« L’impératif technologique » résulte de la tendance de modernisation universelle par le développement des technologies, et « la critique culturelle de la technologie » oppose les technologies aux valeurs contestées que leur évolution engendre sur la société et la culture.

Pour construire un débat cohérent à partir de ces deux orientations et le canaliser vers des questions de fonds, il est primordial d’inscrire ce débat d’abord dans une perspective historique universelle avant de l’ancrer dans une temporalité présente et future au regard d’un imaginaire collectif social.

En effet, la question des rapports entre technique et culture a toujours été au cœur des débats de sociologues, anthropologues et philosophes et concerne l’évolution de la société humaine depuis l’invention du galet tranchant comme premier outil qui change le mode de vie de l’individu (culture individuelle) ou la maîtrise du feu qui resserre la cohésion du groupe et le rassemble autour d’un foyer (culture collective). Ces deux exemples traduisent les nuances qui distinguent les deux définitions de culture proposées par les philosophes et les sociologues. Pour les uns la culture est « ce qui est différent de la nature, c’est-à-dire ce qui est de l’ordre de l’acquis et non de l’inné ». Pour les philosophes, elle représente « ce qui est commun à un groupe d’individus […et…] ce qui le soude ».

Dans son histoire vieille de plus de 7 mille ans, la civilisation humaine a connu des transformations culturelles profondes notamment avec l’invention de l’écriture et de l’imprimerie. Aujourd’hui, c’est à la technologie numérique d’être au cœur de ce débat culturel eu égard aux conséquences profondes qu’elle engendre sur l’homme et sa civilisation. La technologie numérique se démarque des techniques antérieures par sa transversalité, sa globalité et son universalité, des critères qui lui ont valu – plus qu’à toutes autres techniques – d’engendrer une nouvelle forme de société « la société de l’information » sans doute plus globalisante que les modèles des sociétés historiques dites « agraire » et « industrielle ». L’outil technologique aujourd’hui est omniprésent, convoité, adopté, adapté et instrumentalisé à tous besoins et à toutes fins possibles et imaginaires au point de devenir un objet d’aliénation.

Dans son œuvre Du monde d’existence des objets techniques (1969) Gilbert Simondon s’est soulevé depuis longtemps contre cette aliénation « pour réintroduire l’objet technique dans la culture, faire cesser son aliénation purement ustensile, découvrir les valeurs d’humanité qu’il contient et que la philosophie a trop longtemps méconnues au nom de la relation de propriété ou d’usage ». On le comprend plus clairement dans un extrait de son ouvrage : « La plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations, et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture. La culture est déséquilibrée parce qu’elle reconnaît certains objets, comme l’objet esthétique, et leur accorde droit de cité dans le monde des significations, tandis qu’elle refoule d’autres objets, et en particulier les objets techniques, dans le monde sans structure de ce qui ne possède pas de significations, mais seulement un usage, une fonction utile ».

On trouvera les théories simondoniennes chez plusieurs auteurs et philosophes contemporains comme Jean Baudrillard (Le Système des objets, 1968), Georges Friedmann (La Puissance et la sagesse, 1970), Abraham Moles (Théories des objets, 1972) ainsi que Gilles Deleuze (L’image et le mouvement, 1983) et Bernard Stiegler (La technique et le temps, 1994).

Le débat est pérenne comme le confirme ultérieurement Jerémy Rifkin, spécialiste américain de prospective économique et scientifique lorsqu’il affirme que la technologie a atteint « tous les secteurs de la vie remodelant la société selon les critères chronométriques astreignants de la culture machinique et industrielle : entreprises, mais aussi administrations, services municipaux, système éducatif, vie quotidienne ». L’obsession pour l’efficacité devint « une réelle croisade » au dépend de l’humain et de l’être cognitif.

C’était en 2001 au siège de l’Unesco, pendant un débat avec le philosophe français Michel Serres à l’occasion de la 17e séance des entretiens du XXIe siècle intitulés « les nouvelles technologies et le savoir : culture ou commerce ? », que Rifkin soulève les aspects d’un défi culturel majeur : la dérive d’une société en réseau et de sa marchandisation à outrance qui risque de rendre nos rapports de plus en plus commerciaux et de moins en moins sociaux, familiaux. Il rappelle toutefois que « nos marges sont dans le culturel, les loisirs, les sports, le Web, le social » et que « la nouvelle ressource est culturelle et la grande lutte du XXIe siècle sera celle de la culture et du commerce. Il rappelle aussi qu’il faut « éviter que la culture ne devienne uniquement commerciale » car elle constitue « un don, une mosaïque, quelque chose que nous créons tous ensemble » et que « l’identité culturelle doit venir avant l’identité commerciale ».

Plus optimiste, Michel Serres croit que « nous vivons une transformation considérable du sujet cognitif, de la science objective et de la culture collective ». Il ne croit pas « qu’il y ait une histoire linéaire qui parte des technologies dures – c’est-à-dire l’ensemble des outils que nous utilisons à l’échelle anthropologique – aux technologies douces – celles qui s’occupent des énergies à l’échelle informationnelle. Il existe une double histoire : celle des technologies dures et celle des technologies douces. Mais aujourd’hui, nous sommes devant l’explosion des technologies douces qui, de ce fait, exploitent la culture ». Michel Serres défend ainsi la thèse selon laquelle « c’est le sujet humain, le sujet cognitif qui a souvent changé à mesure que les technologies douces évoluaient ». Pour la culture, il ajoute aussi qu’« il y a aujourd’hui une culture marchandisée, celle qui est mondialisable ». C’est un type d’objet culturel évoquant une spatialité qui se réfère aux expériences humaines. Certains disent qu’il y aurait désormais une bataille entre deux spatialités, celle d’une culture globalisée et marchandisée, et celle d’une culture locale au sens anthropologique. La notion d’espace culturel serait donc la vraie question selon Michel Serres, un espace complexe qui serait différent pour chacun, plein d’obstacles et de passages, et la culture serait l’invention à partir d’un point donné, d’un chemin qui, pas à pas, nous amène de voisinage à voisinage, nous fait partir en voyage pour découvrir qu’il y a d’autres cultures. « Ces cultures-là ne risquent rien du Net car le Net n’est pas un espace global, il est lui aussi semé d’obstacles ».

Pour ramener cette première ébauche de réflexion à un périmètre plus restreint d’une synergie culturelle et numérique, la question pourrait être développée en plusieurs sous axes dont nous pourrons envisager les deux grandes orientations suivantes :

-

D’abord se poser des questions d’ordre conceptuel : existe-t-il un modèle unique de culture numérique qui affecterait de façon identique toutes les entités socioculturelles dans le monde ? Jusqu’à quelles limites peut-on confirmer ou infirmer la théorie du village global comme processus numérique d’une société planétaire en réseau ? Sommes-nous plutôt sur l’autre versant, celui d’une consécration d’un « nationalisme numérique » sur un fonds de diversité linguistique et de défense de l’identité culturelle sur les réseaux ? Sommes-nous sur le chemin d’un nouveau mode de médiation qui réclame une nouvelle éthique et de nouvelles lignes directrices pour nos usages du numérique ? La culture (et l’éthique) de la communication devrait-elle être repensée et réinventée pour les médias numériques modernes différemment de celles d’hier ? Il semble que oui, puisque les données sont produites et échangées dans un volume et à une vitesse jusque-là inédits, produisant des comportements singuliers dans ce nouvel espace-temps que crée le numérique.

-

Ensuite, prévoir des questions plus précises s’adressant à plusieurs domaines d’activité (industrie, commerce, santé, éducation, administration, arts, sports, etc.) dans nos sociétés. Ces activités peuvent constituer un cadre pour des analyses comparatives d’ordre culturel en rapport avec les usages du numérique. Parmi ces questions, citons à titre d’exemples, les formes d’interprétation sociale de l’éthique robotique, le rôle du numérique dans la culture de l’entreprise, le degré du respect de la protection des données personnelles, l’image sociale de la surveillance électronique, les codes moraux de l’espionnage industriel, les notions de la vie privée sur les réseaux numériques et du droit à l’oubli, le numérique dans la théorie du genre, le numérique et les cultures indigènes, etc.